おはようくもまる

夢の全樹脂電池、APB会社が破産申請

東洋経済オンラインか、

Facebookの動画か、

どこかで見ていたニュースだけど、、、、

福井の会社と聞いて、動向を見ていた。

。

中国が裏から操作している、

日本の技術が流出する、

なんて噂されてたけど、

結局、内輪もめだった。

。

しかも従業員には5か月給与未払いで、

結局破産申請をし、

さらに、、、、新会社を設立するって。

。

色々とあったのは分かりますが、、、、

80億円近くの税金が流れている上に、

新会社を設立してさらにまた投入されるのでしょうか。

。

ヤフコメを見ると

よくよく見ているのがヤフコメ、

その中にも秀逸なコメントがありました。

国内では数多くのバッテリーメーカーが立ち上がっている。

この会社にはNEDOの補助金だけでなく、世界最大の石油会社サウジアラムコや日本の電機メーカーも出資していた。

いくつかの会社については、これを用いたビジネスに参画しないかとお声がけ頂いたが、お断りした。

理由は、エネルギー密度と価格が全く釣り合わないことや、低レベルのエネルギー密度で送電線の代わりに電力輸送するなどという不安定な事業は無責任だと判断したため。

単位質量あたり、あと25倍、せめて10倍以上のエネルギー密度は必要。

。

夢の電池だ、

日本として重要な事業だ、

大事な次世代型電池だ、

中国に流れるな、

新会社に特許を移転しろ、

なんて大事にしろよ的なコメントが多い中、

実態を見ると、

・エネルギー密度と価格が全く釣り合わないこと

・低レベルのエネルギー密度で送電線の代わりに電力輸送するなどという不安定な事業

。

現時点では、結果的に

「エネルギー密度が低い、税金の無駄遣い」

と言われてもしょうがないレベルだとわかります。

。

であれば、エネルギー密度が低い中での、

新会社にして同じ技術で行ったとしても、、、、

投資によるコスパが悪い残念な事業としか言いようがありません。

。

なぜ大手企業が救済しないか、

なぜ事業再生が行われないのか、

なぜ資金繰りが悪化したのか、

同じ轍を踏まないための、、、、、今後を考えてほしい。

。

ブルーオーシャンである理由

同じ轍を踏まないために、

どうしたらいいでしょうか。

。

全樹脂電池は男のロマンだ!

と言ってそうな堀江前代表のスタンスが見えますが、、、、

。

結局世の中にない理由、

うまく行かなかった理由、

誰も出来ていない理由、

など、

ブルーオーシャンである理由があります。

。

分かりやすく言うと、

すでに出回っている商品は、

「世の中に存在する理由がある」

今までにない商品・製品・技術は、

「世の中に存在しない理由がある」

。

ことを踏まえた上で、夢物語ではいけない、

という話です。

。

他のヤフコメでもありましたように

この手の何か新技術を作るというのはベンチャーには向いていません。懇意にしている大学の先生の所に研究員なり助教で勤務し、あくまで科学技術的な予算を取り、技術にめどがついたら株式保有をベンチャー側の条件を相当強くとって、どこかの企業の協力を得て実用化するという流れだと思います。

(中略)

新会社だとか焦らずに、大学と科学技術的予算で技術をめどをつけてからの再開じゃないと同じことの二の舞だと思います。

というわけ。

。

また無駄に税金が流れるのだけは、

ほんと勘弁してください。

。

新しい技術を入れない覚悟も必要

というわけで、

新しいからよい、

新会社だから許される、

わけでもなく。

。

新しい技術だからよい、

新しいパッケージやソフトだからよい、

とっとと導入しよう、

というわけでもない、

と気付きます。

。

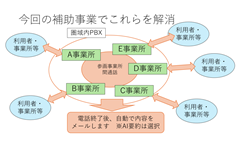

つまり新技術や新しいソフトだからといって、

導入することは簡単でも、

その後の運用体制や維持、担当割などを考えても、

新しい技術を導入しない方がよい。

場面も多々あります。

。

弊社でもkintoneで騒ぎまくっているときに、

「新しいローコードツールを導入しませんか?」

「新しいプラグインを買いませんか?」

「こんな技術がありまして」

などを声をかけて頂いたり、

提案を頂くこともありますし、

自分自身で新しいプラグインを見つけてきたり、

kintoneと連携できるからと考えたり、する場面がありました。

。

しかし新しいからといって飛びつくのは辞めました。

。

導入後、誰が主体的にやるの?

と考えた場合に、

現場に押し付けたとしても、

結局ブーメランのごとく、戻ってくることが容易に想像出来たからです。

。

これは新しいツールを導入するときにも同じですが、、、

「導入時は誰が何をどうする」

「導入後の運用体制は誰が何をどうして、いくらかかる?」

まで具体的に考えて、、、、

想像がつかないのであれば、私は導入しないことが多いのです。

。

APBの新会社についても、

夢を見ることや追い求めることも、

気持ちはわかりますが、

現実をしっかり踏まえた上で、

同じ轍を踏まない、

また補助金の迷惑をかけない、

ための対策をしっかり考えてほしいものです。

コメントを残す